キリンソウと四季の彩り日記屋上緑化システム株式会社

技術顧問 山下 律正

酒を電気分解で促進醸造する技術 第4回 克服試験

酒を電気分解で促進醸造する技術 第4回 克服試験

97年前の忘れ去られた技術

電気分解清酒の欠点 臭気の克服試験

これまでの実験でアミノ酸を電気分解すると中間生成物として生成されるアルデヒドの発生をいかに抑えるかが実用性の成否を握る。

アセトアルデヒドは血管を拡張させ、神経を圧迫し炎症をおこし痛みを発生させ二日酔いの元となる。

またアルデヒドは酸化されやすく、酸化されることでカルボン酸類に変換され異臭の原因ともなる。

電気分解で清酒の香気成分に近くにするにはアミノ酸の存在が大きくマイナスを発生させる。しかし、うま味成分には必要な成分でありアミノ酸の種類を検討する事となる。

純粋なアミノ酸の種類を変え糖類と混合した試験液を電気分解した結果、アルデヒドの生成量はロイシンが最も多く、アラニン、グルタミン酸、チロシン、シスチン、およびフェニールアラニンの順に生成量が下がった。

香気の発生は、アルデヒドの量に比例するがその性状はアミノ酸の種類により差が出た。

チロシンでは着色が著しく、糖類と混合物ではメラニン状の着色が増える。

実験方法

純粋なアミノ酸の種類を変え糖類と混合を25ミリリットルの蒸留水に溶かす。

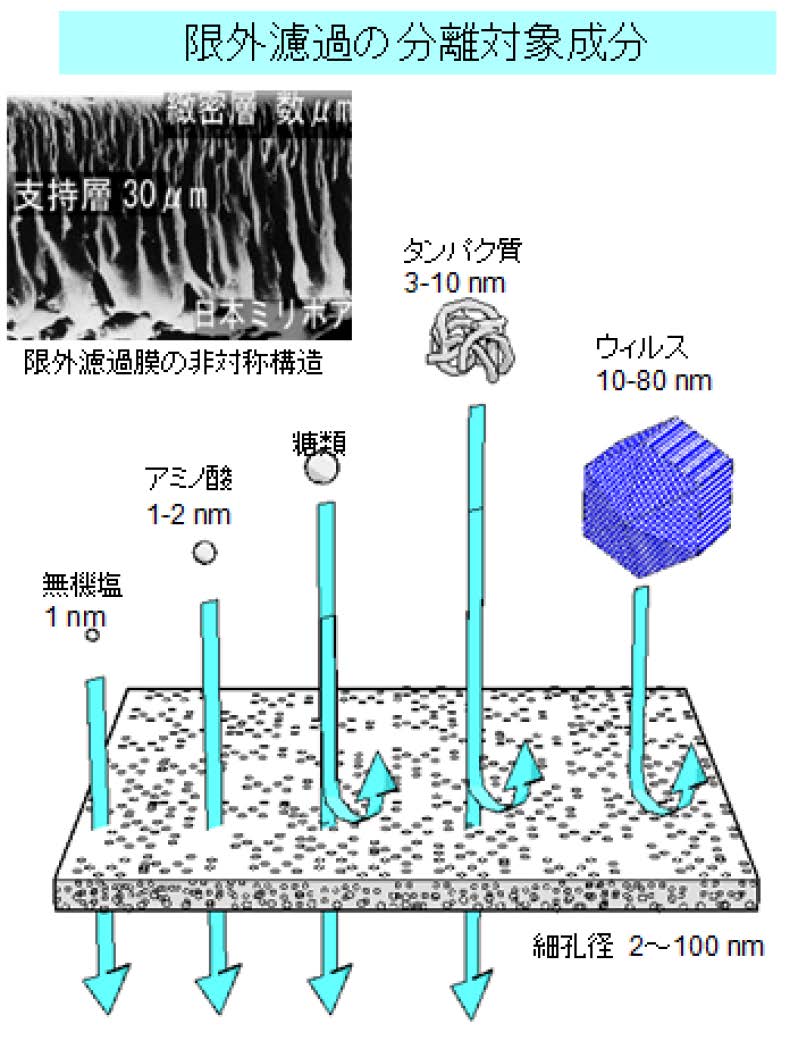

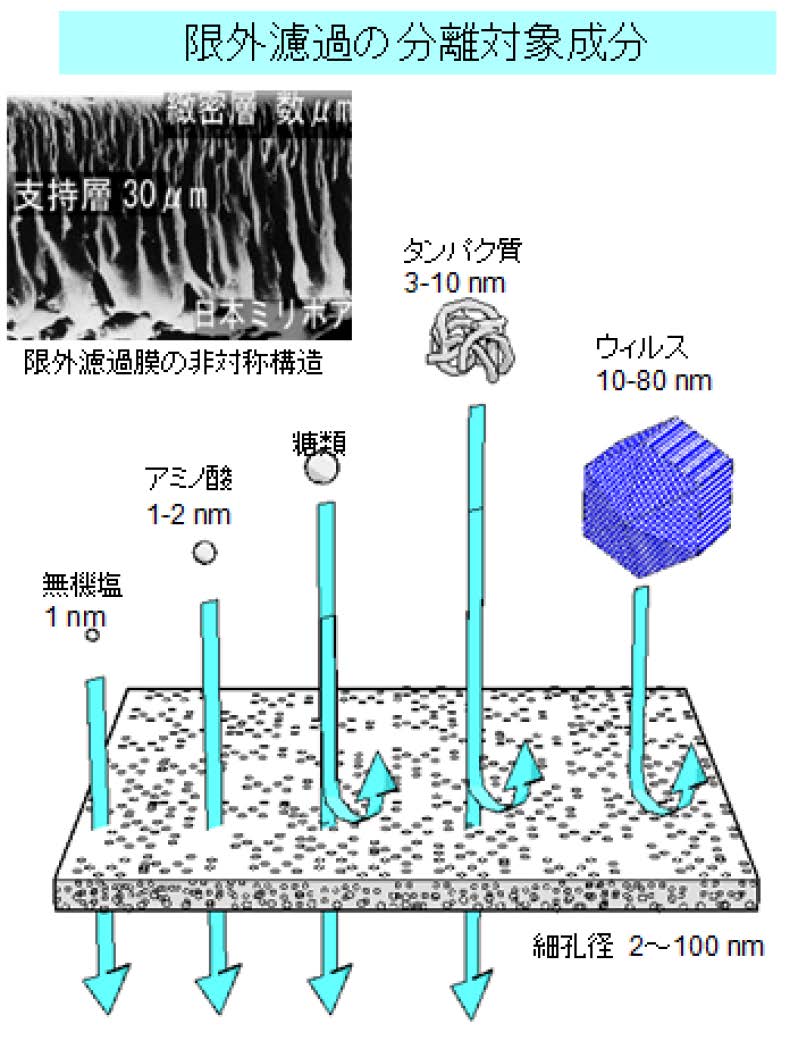

直径1.5cm長さ5cmの個体膜より全透膜(※文献には全透膜、不透膜、完全不透膜の記述はされていないのでここでは全透膜と記述する)の隔膜内に1%硫酸ソーダを入れ炭素棒を挿入して陰極に繋ぐ。

陽極には、小型ビーカーに5平方センチの白金板を使用する。

陽極電流密度は0.1平方センチ当たり1アンペア前後、4ボルトの電源に繋ぎ1・5時間通電を行う。

※文献には「コロジウム膜」と記載されているがこれは個体膜を意味し透膜をさす。実験に使用した個体膜の種類が記載されていない。個体膜には全透膜、不透膜、完全不透膜さらに原料から生物膜と無生物膜に分かれるが、昭和初期では生物膜を利用していたと考えられる。

化学工学の資料のページ 作者:伊藤 章より転載

実験結果は第5回にて解説する。

参考資料:日本醸造協會誌 第二十四年

屋上緑化システム株式会社

技術顧問 山下 律正

新着記事

25年前の薄層屋上緑化システム 公共展示場に見る2000年当時の薄層屋上緑化

化学突然変異育種 実験講座”12 突然変異試験に最適な時期と準備

キリンソウ・セダム屋上緑化の「冬支度と冬の管理」

キリンソウ、セダム類の屋上緑化・壁面緑化 春と秋の挿し芽増殖方法

キリンソウ・屋上緑化・壁面緑化 秋のメンテナンス 甲虫害編

キリンソウ・屋上緑化・壁面緑化 秋のメンテナンス 肥料編

屋上緑化の源風景 災害から屋根を守る知恵が育んだ「芝棟」

四季彩4 キリンソウ 総合技術カタログ A new variety, Shikisai 4 Kirinsou,General Technical Catalog

常緑性キリンソウ「四季彩4」 種苗登録認定 特性解説 第5回 キリンソウの常緑とは?

常緑性キリンソウ「四季彩4」 種苗登録認定 特性解説 第4回 根が露出し裸の状態で、酷暑・防風・豪雨に負けない耐久試験