キリンソウと四季の彩り日記屋上緑化システム株式会社

技術顧問 山下 律正

屋上緑化の源風景 災害から屋根を守る知恵が育んだ「芝棟」

屋上緑化システム株式会社 技術レポート

心にひびく屋根緑化の原風景

歴史に消えた日本伝統のイチハツ屋根緑化「芝棟」

屋上緑化の源風景 災害から屋根を守る知恵が育んだ草花屋根

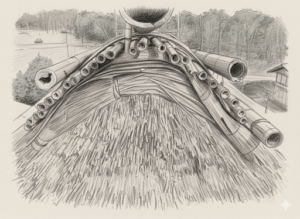

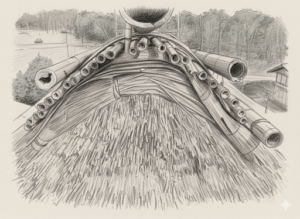

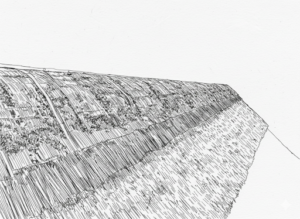

茅を利用した草葺き屋根の葺き方は、茅を軒から上に(棟)に向かって葺きあげていく。最後に棟で両側の茅が合わさる。葺き終わりが終わると雨仕舞の棟作りにかかる。

屋根の棟まで積みあがった茅の頂部に、茅束で先端を押え、屋根の角度に会わせ軒の流れ方向に端部から見て三角になるように棟に沿って載せていく。その上に茅束を折り曲げて鞍のように加工した折茅を乗せ、木材や竹で押さえて完成させる。地域により杉皮を載せる覆う場合も有る。

草葺き屋根の衰退は、明治に入ってから工業の発展し、瓦屋根の増加、草葺屋根補修を鋼板で上から覆う補修法の出現・普及したことで、茅作業職人の減少と茅場面積の減少、が重なり急激に減少した。

特に日本の建築は木造であり、家本体の寿命が50年程度と短く建替えられる事から、西欧石作家屋の建築寿命100年以上に比べ、江戸時代より草葺き屋根が受け継がれたが日本では建て替え時に消滅した。

歌川広重 木曾海道六十九次 今須 茅葺き屋根の芝棟

もくじ

1.芝棟とは

2.ヨーロッパの芝棟との共通点

3.芝棟が存在する緯度は

4.葺き屋根はなぜ雨漏りしないのか

5.葺き屋根でなぜ植物が生きる事ができるか

茅(かや)

6.茅葺き棟を暴風雨からどのように守るか。芝棟植物の根生育

1)イチハツ

2)ユリ

3)キリンソウ

7.芝棟の作り方

8.茅葺き屋根で育っている植物とメンテナンス方法

9.茅葺き屋根で育つ植物

イチハツ

薬効と用途・イチハツの記述・方言

10・イチハツ以外に使われた植物

1)ヤブカンゾウ

2)ゆり

3)ワヒバ

4)ヒバ類が使われる利点と欠点

1.生理的休眠(アネモフィリー) 2.細胞レベルでの乾燥耐性 3.根の特性

4.乾燥に耐える日数

5)イワヒバ棟の作り方

6)マンネングサ類セダム属

タイトゴメ・ツルマンネングサ・ツメレンゲ・イワレンゲ・オノマンネングサ

7)マンネングサ類が棟に使われる利点と欠点

8)キリンソウ

キリンソウが芝棟に使われる利点と欠点

11.21世紀の屋上緑化に通じる芝棟

12.2025年屋上緑化と比較

13.異常気象で生き延びる多肉植物セダムの乾燥適応機構 酷暑・少雨に適応する植物の仕組み

14.おわりに

1.芝棟とは

茅葺き屋根の芝棟に生えるイチハツ(3)

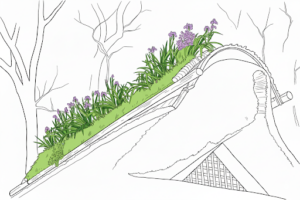

「芝棟」は聞きなれない言葉ですが、葦き屋根の一形式で棟に植物を植え根張りさせ棟固めをする方法で、芝草を載せる方法から関東から東北にかけて「芝くれ」「くれ」と称し、全体の構造を「ぐし」「くれぐし」と呼び「芝棟」と書いて「くれぐし」と呼ぶところも多い。(1)

茅葺き屋根の棟部分は雨の進入、風によるめくれとしっかり押さえ保護しないといけない弱い部分である。そこで、この部分に芝土をのせてその重さで茅を押さえると同時に、棟からの雨漏りを防ぐ方法とした。土を置いただけでは風や雨で流れてしまうから、乾燥に強く根張りのよい植物を植えて補強する方法を芝棟と呼んでいる。芝棟は茅葺き屋根の棟仕舞の一種であり、全国に広がりが見られ茅葺屋根を、台風などの強風から最も弱く雨漏りや雨水の進入しやすい棟を保護し、水濡れによる茅の腐りや風によるめくれ・飛散を防ぐために棟の補強を考えた結果に生まれた棟固めの花壇と言える。

使われる植物は、芝土が基本だが、乾燥に強く火災に強いイチハツ、カンゾウに植栽を積極的に植栽した地域も有る。葺き屋根に次いで多い板敷き屋根ではイワヒバを載せた場所も有る。

棟固めの植物は、乾燥に強く根張りが良い特性が求められ、アヤメ類、ユリ類、ニラ、ギボウシ類が多く用いられている。

なかでもアヤメ科アヤメ属のイチハツは学名 Iris tectorum(テクトルム)の「tectorum」は「屋根に生える」を意味し、また乾燥や直射日光などの厳しい環境にも強い性質から、茅葺き屋根の上でも育つ屋根草として世界中の地域でイチハツが属するアヤメ科アヤメ属(学名 Iris)が多く植栽されている。イチハツの英名は、まさに「Roof iris(屋根のあやめ)」と言われ、台風や災害を防ぐとの俗信もあり、民家の葺き屋根の上に、この花を植える習慣が資料より見うけられる。 (1)

茅葺き民家は、日本列島の多様な気候風土や生活様式に適応して、その形や葺き方は地域的な特色がある。茅葺き屋根は、自然豊かな日本ではごく一般の屋根葺き方法だが、日本の緯度は温暖地域で温暖で降雨や積雪が多い事から葺きを厚くしている特徴がある。芝棟は名古屋中部地方より北側よりの関東・東北・北陸・北海道に多く見られ、これらの地域では冬季の北風・豪雪対策が重要であり、葺き屋根を風雪から守るために棟を強化する手段として芝棟の利用価値が高かったと思われる。芝棟は切妻屋根、入母屋屋根に多く見られる。これは屋根傾斜が緩く平屋である事が理由と思われる。(1)

岡山県 衆楽園 津山藩主の回遊庭園

岡山県 衆楽園 津山藩主の回遊庭園

茨城県 歌川広重「東海道五十三次之内 庄野」 茅葺き屋根にイチハツ

一方、大阪・中国地方には芝棟の存在は少ない傾向にある。これは、平均気温が高く、梅雨がはっきりしている地方では、茅の劣化が早く屋根棟に植物を上げない風習があったのかもしれない。

私の育った中国地方の民家で芝棟は見た事が無く、経年した茅葺き屋根は苔生し崩壊する事が多く、雑草が多く生えた民家はあまりなかった。里の家は茅葺き屋根で養蚕を戦前まで行っていたそうだが、昭和30年代には囲炉裏は無く、天井は天井板がはめられ、屋根裏は見えなかった記憶がある。親戚の農家は庄屋でその地域では大きな2階家であった。ここでも天井板がはめられススでの光沢は見うけない。昭和30年以降は茅葺き屋根を鋼板で覆う改修が多く見られ、農家の屋根は鋼板屋根が一般となってしまった。

茅葺き屋根の上から鋼板で覆う鋼板屋根改修 岡山県 神目

葺き替え前の前の茅葺き屋根 棟押さえの様子 岡山県 津山市

苔の生えた茅葺き屋根 温暖地域では葺き替え後数年で北面には苔が全面を覆うほど生長する

2015年中国地方に残る茅葺き廃民家 岡山県 神目

廃茅葺き屋根の生きるユリ 岡山県 神目

2.ヨーロッパの芝棟との共通点

日本では江戸期後半より、屋根の保存方法に変化が現れ棟に瓦を載せ換気機能を持たせる方法が豪農で採用されるようになる。これは棟の保全と囲炉裏の煙の換気に有り、養蚕が盛んになるに従い換気性も重視されるようになった事による。

茅葺き屋根は、明治期から衰退を始め、養蚕の衰退に従い昭和初期には葺き屋新築数は激減、芝棟も現在保存家屋を除いて数得るほどしかない。世界の芝棟を調べて見ると、ヨーロッパに多い石造建築は基本的にレンガや石などを組み上げて壁を築いて空間を確保し、壁端に木を取付け、棟を作って屋根を載せる方法で葺き屋根を作りする。石やレンガ素材を積み上げる構造を「組積造(そせきぞう)」、壁で屋根を支える構造を「壁構造」と呼び、壁には天井や屋根の重さがかかるので「耐力壁」となっている。その為建物の耐用年数が極端に長いのが特徴となり、屋根を改修するだけで長期に使用できる。西洋に見られる石の文化は、長く建築様式の歴史を継承に適した工法といえる。

西洋における屋根全面を緑化する方法は、ドイツなどに多く残されている。これは屋上に小石を含む土を薄く敷き、自然の雑草を生やす草屋根である。この方法の特徴は薄層土での植栽で、大型の雑草は淘汰され乾燥に強いセダム類が最終的に覆うセダムを中心とした緑化や芝を中心とした山野草に移行する点である。屋根を草で覆う草屋根は寒冷地での保温に適した工法で、板屋根に石を上げた押さえ工法でも、石の周囲にセダム類が生育し景観緑化となっている。

一方、現在の茅葺き屋根は、日本とフランスのブルターニュ地方が主に残っている。これは芝棟の用途が茅葺き屋根である点にあり景観緑化の観点から見ると、日本はイチハツも含めたユリなど多品種が多いが、フランスは知る限りではアヤメ科が中心に限られている。しかしその管理となると、日本は茅葺き屋根は建築物保存である事に対し、フランスの芝棟は、管理良く保存され、観光地化されている。(2)

茅葺き屋根の芝棟に生えるイチハツ(3)

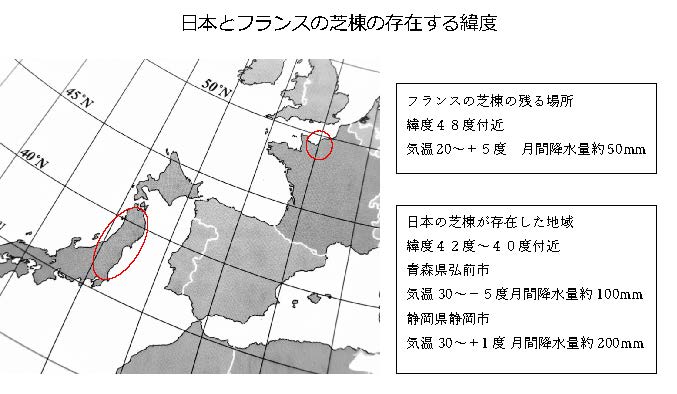

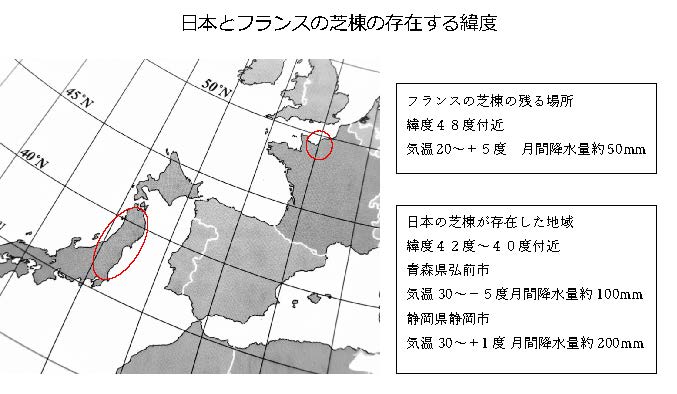

3.芝棟が存在する緯度は

現存するフランスの茅葺き屋根は寒冷地に建っており、急傾斜屋根で排水が良い。日本との違いは気候が両国の茅葺きの厚さに影響している。茅の厚さは日本方より薄い傾向があり、寒冷帯に近い事で降雨量が少なく茅の枯損が遅い事が維持管理しやすい点につながっている。一方、日本は温帯地域の四季がはっきりし梅雨・秋雨などの高湿度を繰り返される事から茅の入手や木造建築の寿命から、家の立替が半世紀以内に進み、明治以降瓦建築への移行で姿を消している。(1)(2)

日本の芝棟は静岡県から青森県にかけては緯度35度から42度帯に集中し、気温は30度からマイナス5度 月間降雨量 約100mmから200mm付近に対し、フランスに現存する地域では緯度50度付近 気温は20度から5度 月間降水量 約50㎜であり、両地域を比較すると降雨量が日本は2倍近く多い。

イチハツの生育では、どちらの地域も生存可能であるが、茅葺き屋根の維持管理は、日本の方が高温と降雨量が多く梅雨時期がある事から、葺き替え頻度は多く必要であったと推測される。

(9)

4.茅葦き屋根はなぜ雨漏りしないのか

茅葺き屋根の雨漏りしない原因についてこれまで言われていた事は、茅が厚く葺かれているので下まで浸み込むのに時間がかかる。雨で濡れた茅が膨張して隙間を塞ぎ水の浸透を防ぐ。いろりの煙のススが茅に撥水性を与える説がありましたが、筆者は茅表面の雨水の保持力(表面張力と重力)が関係していると考えている。

茅葺き屋根の構造は、茅を束ねて敷き詰めた構造をしている。東京工業大学 田中享二教授の1992年4月実験「これからの屋根のゆくえ 屋根勾配と雨仕舞」 によれば、「降雨強度240mm/hrという豪雨でも、雨の浸透深さは表面から50mm未満、雨水は屋根の表面ですべて処理され、下に浸透していない事が判った。」(8)

この報告により、茅葺き屋根への雨の浸透は浅い範囲内で収まる事が判る。茅表面をミクロで見ると、ロウ質成分と微細な凹凸により水滴が茅表面に触れる面積が非常に小さくなる。水滴は微細な突起により水と茅の表面間の結合力を弱め、水滴が広がるのを防ぐ。茅自体も茅葺き層内では、茅どうしが適度な空間を保って重なった状態となっているため雨水が来た時、茅どうしが接触していない中空場所では、表面張力が働かず雨水は茅の表面を伝って流れ落ちる流下現象で排水する。

一方密着した場所では、茅の断面は円形に近いので、茅同士の接触は点接触もしくは線接触となり、水が接している面積は狭くなる。少量の水では表面張力で留まろうとするが、そこに傾斜が加わると、次々に流下してくる雨水により、表面張力が保持できる水量以上になると、流水が起きる。流下先の水も保持力を超して連鎖的に流下する。これにより流下水は浸透よりも流下が先に起き、茅内部への浸透は防がれる。降雨後、茅束に残った付着水は、芝棟の植物に水を供給し生育を保つ事ができる。

この環境は耐乾性と保水能力に優れたイチハツの最適な育成環境であり、葺き屋根も表面に残った水分を吸水し乾燥を早める事になり、棟も根の伸長で茅の結束を強め、早期に水分を取り除かれ耐久性を高める事になりイチハツ・葺き棟共に利益が重なって長く茅葺き屋根の芝棟にイチハツが選ばれたと考えられる。

茅葺き屋根の芝棟に生えるイチハツ(3)

イチハツの株元 葉が中折れになり、重なり合って発芽し締まった草姿になっている

掘り起こしたイチハツ

木曾海道六十九次奈良井 渓斎英泉画 板屋根にイワヒバが生えている

5.茅葺き屋根でなぜ植物が生きる事ができるか

新しく茅を葺いた茅葺き屋根に、芝草を上げて芝棟を作った時、芝やイチハツが生き延びるのはなぜか?板葺き屋根に芝棟を作った場合も同じように生き延びる事ができるのか?

茅が厚く葺かれているので、下まで浸み込むのに時間がかかるから。厚みがある、植物なので相性が良いのは解説したが、植物がどの程度の水分が有れば生育できるのかを見てみよう。

1992年4月 「これからの屋根のゆくえ 屋根勾配と雨仕舞」 東京工業大学 田中享二教授の実験によれば「降雨強度240mm/hrという豪雨でも、雨の浸透深さは表面から50mm未満、雨水は屋根の表面ですべて処理され、下に浸透していない事が判った。」この事から降雨後に茅葺き屋根には50mm程度までは雨水を自由落下水以内の保水量を貯水する事が判った。この値は根が水分を吸水できる数値のpF(ピーエフ)値で表せば、pF 3 ~ 4(有効水分) 植物が根から吸水できる範囲内に有ると推測できる。これにより茅葺く屋根の棟であっても耐乾燥性のあるイチハツなどは生育可能であると推測される。(8)

一方板葺き屋根は、板が保水できるのは表面の限られた深さのみで、乾燥が早い事から植物が吸水できる時間が短く、生存に適さない環境となっている。これを解決するには、芝土の厚さを厚くする必要があるが、重量問題と長期間湿潤が続き板が腐る事が懸念される。板葺き屋根には、イワヒバのように少ない土壌で生育できる苔類・セダム類以外の植物は生育できない。

茅(かや)

茅(かや)は、縄文時代の頃から屋根材や飼肥料などに利用されてきた、イネ科あるいはイネ科および

カヤツリグサ科草本の総称で、語源には諸説あり、屋根を葺くことから刈屋あるいは上屋ともいわれている。(6)

茅の収穫

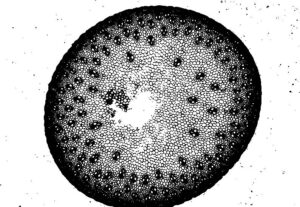

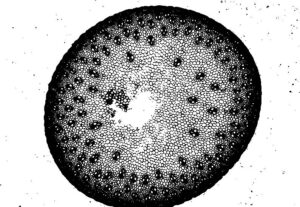

茎は直立し、大きく伸び2メートルにも達する。維管束は師部繊維と木部繊維という厚壁細胞が細長く伸びた厚壁組織からなり、乾燥により細胞壁が束ねた中空鋼管のように曲げに強い構造となる。この構造で軽く折れにくい特徴がある。

茅茎の断面写真 外皮で維管束が締まった構造をしている(12)

茅の茎には油成分があるため、水をはじき、耐水性に優れているため屋根材として適している。

茅の表面で撥水が起きる主な理由は、茅の表面構造と成分による。表面の微細な凹凸構造(マイクロ・ナノ構造): の肉眼では見えない微細な突起や溝が多数存在している。このような凹凸構造があることで、水滴が表面に触れる面積が非常に小さくなり、水滴はこの微細な突起の上に「乗っている」表面張力が働いた状態になり、完全に表面に密着することができない。

疎水性(水を弾く性質)の成分:

茅の表面には、ロウ質などの疎水性の成分が分泌されている。この疎水性成分が、水と茅の表面との間の結合力を弱め、水滴が広がるのを防ぐ。

これらの要素が複合的に作用することで、茅の表面は水を弾き、水滴が球状になって転がり落ちる「ロータス効果」のような現象が生じやすくなります。これにより、茅葺き屋根は雨水を効率的に排出することができ、内部への水の浸透を防ぐ高い防水性能を維持しています。(10)

6.茅葺き棟を暴風雨からどのように守るか。芝棟植物の根生育

芝棟の目的は、茅葺き屋根の棟部分からの雨の進入、風によるめくれ防止としっかり押さえ保護に設置される。この部分を保護するには、重量で押さえる為に芝土を載せて重さで茅を押さえると同時に、棟からの雨漏りを防ぐ方法を期待している。しかし、芝土を載せただけだと雨水による流土に加え、屋根の傾斜も手伝い土壌の流土は防げず流土が発生する。芝生を保護するのに根が表土を包み込み、茅の中に広がり芝土の移動を防止する、表層に広がりと深く太い根でしっかり固定する根張りの植物が必要となる。加えて乾燥に強いのも条件となる。長年の経験からイチハツを主体とした植物が選定されたと思う。

1)イチハツ

イチハツの根を観察すると、塊茎1個当たり20本程度発生し、根の太さは2~4mmあり表層から深さ5~10cm程度に広がる。芝棟を固定するには十分である。乾燥耐性と耐久性も十分ある。

塊茎の更新は地上の葉の枯損に関係なく栄養状態で分岐発生するので、ひでり等の自然環境で葉・茎が枯損しても地下塊茎が生き残れば再生も可能である。

繁殖は、種子も出来るが発芽率は低い。この事から芝棟に鳥などにより自然発生する事は少なく、人為的に塊茎移植が中心となる。

イチハツ根発生の仕方

2)ユリ

ユリ根を観察すると、昨年植えた塊茎から発生した根と、鱗茎から伸びた茎が土中に伸ばした根の2種類がある。

1つは、球根の下に生える下根で、2つめは植え付け後に地下部の茎から生える上根です。

上根は茎が伸びるのに伴って旺盛に発生して、養分や水分を吸収しますが、秋になり地上部が枯れると一緒に枯れてしまいます。下根は中~太根で20~40本程度発生し、根の太さは1~3mmあり鱗茎より5cm以上に深く広がる。上根は細根~中根で多数発生、表層から深さ10cm程度に広がる。

下根は水分や養分の吸収のためというよりは、むしろ地上部を支える役割を果たしています。下根は温度条件が適当ならば、常に生長します。(14)

ユリの球根は乾燥あまり強くないので、耐乾燥性面でイチハツのように広まらなかっと思われる。

ユリの根発生の仕方 (14)

3)キリンソウ

キリンソウの根を観察すると、株元より直根が10本程度発生し、太さは3~8mmあり表層から深さ5~10cm程度に広がる。さらに株元から細根が多数発生し表層土をしっかり包み込む。両方の根の効果で芝土の固定と芝棟を固定するには十分である。さらに乾燥耐性と耐久性も十分ある。

繁殖は一般に茎を挿し芽する方法、株分けをする栄養繁殖で、種子も出来るが発芽率は低い。この事から芝棟には人為的に株分け移植・挿し芽が中心となる。

非常に芝棟に適した植物だが、江戸時代に自生していたキリンソウは全て落葉性で自生地は東北地方から能登地方と限られており、全国に広がらなかっと思われる。

キリンソウ根発生の仕方 直根は60cm程度まで伸びる

キリンソウは株元からの細根は表土をしっかり包む

7.芝棟の作り方

草葺き屋根の葺き方は標準として、茅葺屋根の茅の方法は軒から上に(棟)に向かって葺きあげていく。最後に棟で両側の茅が合わさる葺き終わりを収まり方法の一つとしての雨仕舞が必要となる。

屋根の一番上の棟まで積みあがった茅の頂部に、屋根の角度に会うように棟に沿って茅束で先端を押え、三角積みする。その上から茅を折り曲げて鞍のように乗せるのが一般的だが、杉皮を載せる場合も有る。茅葺き屋根に芝棟を載せるには、土を載せて流れないようにする工夫が必要となる。そこで、「芝止め」という構造を作る。

材料には丸太、割り木、竹を用いて、棟に平行に適当な間隔で平行に並べ、ツル、木で連結して棟の両側に振り分け配置する。他には、神社建築 に見られる千木・鰹木 (ちぎ・かつおぎ)のように、屋根の上に棟に直角になるように千木を組み、屋根の棟で交叉した物を、数組平行して並べた部材を丸太、割り木で連結固定し芝土を留める工夫をし、これが屋根に跨ぐ構造物を配置し、屋根両面に均等に棟押さえの力がかかり雨水、防風から守るようにしている。山梨県の地方ではむしろを敷いてイワヒバを載せる事も有る。

茅葺き屋根の芝棟に生えるイチハツ(3)

8.茅葺き屋根で育っている植物とメンテナンス方法

芝棟に使われる植物は、その目的と芝棟の環境から選抜された品種が目立つ。その特徴は乾燥に強いだけでなく土をしっかり掴み根張りが良い事が必要となる。

根張りではイネ科の植物が上げられる。イネ科植物は種子が風散される事が多く、自然に自生し、環境で淘汰されて生き残る。板敷き屋根では乾燥するまでの時間が早く、植物の継続自生は困難となる。可能な植物はイワヒバなどの苔類が挙げられる。苔類は乾燥すると葉を巻き細胞内を糖類で満たし浸透圧を高め細胞壁の破壊を防ぎ、長期に渡り乾燥に耐える。芝棟に自生可能として挙げられるのがマンネングサ類のセダム属がある。海岸付近に自生するタイトゴメ、民家付近に多く見られるツルマンネングサ、メノマンネングサ、オノマンネングサが挙げられ、より大型のキリンソウも該当し、全てCAM植物に分類される。CAM植物は気孔開閉に特徴があり夜間に気孔を開き蒸散を押える事が可能で、気候に選択して生理を変更できる特徴がある。

アヤメ類は古くから芝棟に利用される植栽する植物で、C3植物として通常自生している生理活性植物だが、よく用いられている。その特徴は塊茎に貯水できる点と、クチクラ層が発達した葉に有り、円錐型の緑の葉を立てた姿が印象的である。その他に植栽される植物にはゆり科植物がある。球根植物は乾燥に強く、休眠期に枯れた状態で毎年成長し開花する事で、芝棟作成時に植え付ける植物」と言える。

これら植物の解説と利用と維持管理を解説する。

9.茅葺き屋根で育つ植物

イチハツ

イチハツの学名は、マキシモ―ウィッツが1862年に横浜付近で採取した標本を、棟に植える珍しい風習に因んでIris tectrum Maxim(1873)の学名を付けた。Iris tectrumとは屋根の上のアイリスの意味である。

庭植えイチハツ

イチハツ(I.tectorum)は中国中部から南西部の原産で、標高500~3500mの草原や日当たりのよい丘などに見られる。高さは30~50cm、葉は幅広くて立ち、4月から5月に10cmほどの青紫色の花が咲きます。

その名前の由来は「一番最初に咲くハナショウブの仲間」という説が有力である。(1)

熊本大学薬学部」薬用植物園データーベースによれば

中国名:鳶尾

花期:4~5月

生薬名:鳶尾根(エンビコン)

薬用部位:根茎

成分:フラボノイド(tectoridin, iristectorin A, B),フェノール誘導体(androsin)

植物解説

多年草.草丈30~50 cm.根茎は短く多節で分枝し浅黄色.葉は2列互生し,剣形で長さ30~45 cm,鋭尖頭で全縁.主脈は不明でやや隆起した縦脈が多い.1~2分枝する花茎を出し,各枝に青紫色の花を2~3個付ける.花は離年結花の性質が強い

イチハツの茎根

薬効と用途

食当たり,消化不良などに粉末を水で服用する.便秘には空腹時に同様に服用する.打撲傷や痔には粉末を患部に塗布する

防衛忌避成分: 根茎にフラボノイド(tectoridin, iristectorin A, B),フェノール誘導体(androsinを含み、昆虫の食害防止忌避成分を含む。(5)

地下に根茎で繁殖する。葉は幅2.5-3.5cm、長さ30-60cmの葉をしており、表面にワックス層が有る。中脈は平滑で縁葉である。花期は5月で、高さ30-50cmの花茎が分枝して2-3輪の花をつける。花は径10cmほどになり、藤紫色で、外花被片は倒卵形で先が丸く、内花被片は小型でともに平開する。(6)

イチハツの草姿の特徴は

ワックス層: 葉の表面にはっきりしたワックス層があり水分の蒸発を防いでいる。

地下茎: 地下茎は大きく節毎に塊茎ができる。塊茎には芽の形成が起き新芽を形成する。乾燥により塊茎ごとに生育圏が別れ一部の株が枯れても全体の生存が可能となる。

イチハツの葉のワックス

日本の草棟によく登場するイチハツは文献上では「花壇網木」(1664)に永禄6年渡来とあるが、これより古い「倭名類聚抄(和名抄)(931-938年ごろ成立)にコヤスグサとあるのはイチハツの事であるとした考証もある。遣唐使時代7~9世紀に中国より渡来したと分布からも推論される。

イチハツを棟に植える記述は、おそらく貝原益軒の晩年の著書「大和本草」(1705)が最初であり、「民家茅の棟にイチハツを植えて大風の防ぐ。風いか(屋根のこと)らを不破、とその植栽の目的をはっきり述べている。(1)

イチハツの記述

フォーチュンの著書「江戸と北京」で1823年の旅行記に神奈川県付近の農家の棟にジョウブ(イチハツ)が植えてある記述がある。

マキシモ―ウィッツが1862年に横浜付近で採取した標本を、棟に植える珍しい風習に因んでIris tectrum Maxim(1873)の学名を付けた。Iris tectrumとは屋根の上のアイリスの意味である。

イチハツは渡欧したのは、ドイツ人医師シーボルトが日本より持帰ったとある。Dykes1913(1)

日本では、前田曙山が「園芸文庫」第11巻 イチハツの項に棟の草花として取り上げている。

「風のない」と述べ「真夏のひでりが続いても、よく保ちて枯れはてる事無し」「すべて草を屋上に載せる事は、単に外観の美しさ行うがためにあらずして、実は強風のために損じないため」「火ぶせ」の為と紹介している。

火ぶせに関しては、中国明末期の「夏雨楼可談」に「農家の屋上にイチハツを植える事は前漢(紀元残200)の頃宮中の火災に訪問者が「イチハツは常に水分を含み強い、よく繁殖しひでりが起きても枯れる事が無い。雨が降るとすぐ成長する。火に会うと水分を出す。誰も争って屋上に植え火から念を逃れる」伊豆・駿河ではイチハツの事をヒデリソウと呼んでいた。(1)

イチハツの方言

アヤメ(各地) カキツバタ(埼玉県) カラショウガ(神奈川県) カラショウギ(神奈川県) カラショウブ(群馬県)ショウブ(各地)ショドメ(岩手県)シャガ(群馬県) ㇵッカケバアサン(山梨県) ヒデリソウ(静岡県) ペンペングサ(山梨県) ヤツバシ(鹿児島県)ヤネショウブ(神奈川県)と東北地方~中部地方に方言が多くこの用途によく利用されていた事を示す。(1)

フランスノルマンデイー地方のジャーマンアイリス棟は、ジャーマンアイリスは9世紀ごろにノルマン人が持ちこんだ可能性が高く、当時の 角度の緩い芝置き屋根(植栽放任屋根)に取り入れられたと考える。

ニオイアヤメ(I.germanica ‘Florentina’)や、ジャーマンアイリスの古い園芸品種を「イチハツ」と誤認されていることがある。

多年草で原産地は日本を含む東北アジア。草丈/樹高:20~50cm 開花期:5月 花色:紫,白 耐性は耐寒性:強 耐暑性:強い(1)

10.イチハツ以外に使われた植物

1)ヤブカンゾウ

産地と分布:北海道から九州,および中国に分布し,ノカンゾウと同じような所に生えるが,特に人家の近くに多い.中国原産で古く渡来して各地に拡がったものと考えられ,結実しない.

多年草.ノカンゾウとともにホンカンゾウの変種とされる.葉は長さ40~90 cm.花茎は高さ50~100 cmで,ノカンゾウより大振りである.八重咲きで,雄しべは全部または一部花弁化する.果実はできない.ヤブカンゾウは雄しべ雌しべが花びらに変わり、種子は出来ず根で増えていきます。そのため生えている所では群生している様子見えます。ヤブカンゾウとノカンゾウの見分け方は、ヤブカンゾウは八重咲き、ノカンゾウは一重咲きなので、花を見ると見分けられます。ヤブカンゾウとノカンゾウを植える時は芝土を上げ、これに球根を植え込む方法で植える。(1)

2)ユリ

ユリ科が芝棟に植えられているケースは多い。種類はユリ科全種類にわたりヤマユリ、オニユリ、コオニユリ、かの子ユリ、スカシユリなどが見られる。ユリの球根は鱗茎(りんけい)と言われ、タマネギのように、葉が変形して養分を蓄えた「鱗片(りんぺん)」が重なり合ってできています。

ユリ科は風に強く倒伏し難く、乾燥に強いことが挙げられる。また、立ち姿が遠目より分かり意匠にもなる。根張りもよく茅の崩壊を防ぐ事も出来る。ユリは、新しい球根が毎年古い球根の上部に形成されるという特徴がある。これにより、ユリの球根は毎年徐々に地中から浅い位置に移動していくため、芝棟の芝土の下の方に植え込むことが重要になります。

ユリの根には、役割の異なる2種類があります。

下根(かこん): 球根の底部から生える根で、主に植物体を支え、地中に固定する役割を担います。

上根(じょうこん): 球根の上に伸びる茎の途中から生える根で、ユリの生育に不可欠な水分や養分を吸収するという重要な役割を担います。この上根を十分に発達させるため、ユリの球根は深く植えることが必要なのです。

3)イワヒバ

外見上は幹の先端に葉を輪生状に出したように見える。この幹は実際には根や担根体が絡み合ったもので、仮幹と言われる。仮幹は高さが20cmに達することもあり、分枝をするものもある。仮幹の先端からは葉状のものを多数、輪生状の枝をだす。葉はその枝に着いた鱗片である。この枝葉が分枝し、全体が楕円形に広がる。乾燥するとこの枝全体が内側に巻き込むように丸まる[2]。雨などで水分が十分に補給されると、数時間から数日の間にこの枝をのばして輪生状に広がる。そのためイワヒバ科は復活草とも言われる。この現象には、クマムシやネムリユスリカなどのクリプトビオシスと同様に二糖類のトレハロースの不凍液作用を利用している。(6)

4)ヒバ類が使われる利点と欠点

利点:

- 生理的休眠(アネモフィリー): イワヒバは水分の供給が途絶えると、数時間から数日のうちに葉を内側に巻き込み、全体がボール状に丸まる。この状態は生理的休眠(アネモフィリー)と呼ばれ、自身の表面積を最小限にすることで水分の蒸散を極限まで抑えます。見た目は完全に枯れたように見えますが、内部の細胞は活動を停止しているわけではありません。

- 細胞レベルでの乾燥耐性: イワヒバの細胞は、極度の乾燥状態においても細胞内の構造を維持し、生命活動を再開できる特殊な能力を持っています。これは、乾燥ストレスから細胞を保護する特定のタンパク質や糖(トレハロースなど)を合成・蓄積することで、細胞膜やタンパク質の変性を防ぐためと考えられています。水分が再び供給されると、細胞は速やかに活動を再開し、数時間から数日で緑色の葉を広げます。

- 根の特性: イワヒバの根は、体を下地に固定する目的が主で水分吸収は行わない。

イワヒバの根は、体を下地に固定する目的が主で水分吸収は行わない。

4.乾燥に耐える日数:イワヒバが乾燥に耐えられる具体的な日数は、生育環境(湿度、温度、日当 たりなど)、株の大きさ、品種、そして個体差によって大きく変動するため、一概に「何日」と断定するのは非常に困難ですが、その驚異的な能力を示す研究や観察報告では、以下のような記述があります。

- 数週間〜数ヶ月: 一般的な乾燥条件下であれば、数週間から数ヶ月間、完全に水なしで枯死せずに耐えることができると言われています。

- 数年〜数十年: 極端な例では、完全に乾燥した状態で数年間、あるいは数十年もの間、枯れたように見えながらも生存し続け、水分を得ると復活したという報告もあります。特に標本として乾燥保存されていたイワヒバが、再び水を与えると緑を取り戻したという事例は、その驚異的な生命力を示しています。ただし、これはあくまで「生存している」状態であり、光合成などの活発な生理活動を停止している休眠状態で元の状態に復元ではない。 (10)

酷暑期の耐乾燥性比較として、タイトゴメ・メノマンネングサ、ツルマンネングサでは酷暑期3週間程度、大型のキリンソウ類では酷暑期50日程度が完全復活できる安全耐性と思われる。(11)

欠点

多湿に弱いため、梅雨時など湿気が多い時期には蒸れて傷んでしまう。根は体の保持が目的で積極的に発根して根茎を広げないため大型に成長すると脱落する事がある。脱落株は株分けし葺き屋根に戻すと着根し生育する。(1)

シダ植物ウラボシ科ノキシノブ属ノキシノブ

ノキシノブは茅葺き屋根軒先の湿潤な環境を好むので、芝棟より軒先に多く見られる

5)イワヒバ棟の作り方

イワヒバは全国に自生し種類や気候風土で成長が異なる。棟作りもそれに合わせて幾種類かある。

1 芝土に植える関東北部、棟に芝土を上げその両端にイワヒバを置く、イワヒバのみの場合は比較的揃った成長をする。イチハツと交互に植えた場合、日陰ができイワヒバは幾分高く成長する。

2長野県 軽井沢では乾いて固まる土を用いる。棟に粘土、あるいは田土を載せ、乾く前の粘っている状態で貼り付ける

3山梨県 土を使わず棟に跨る葦、茅、竹、檜皮、杉皮に置き、竹、葦、丸太で押さえて固定する。

4静岡県 棟にトタンをかけその上に稲穂を敷き真竹で格子を作り、隙間にはさみ込む上から針金で固定する。いづれも盆栽での張コケとよく似た方法で実施される。(1)

メンテナンスとその後の経過

芝棟が朽ち果て始めると、表面の茅が分解され朽ちた状態となると、日陰側面の飛来した種子植物・蘚苔類などが生育を始める。こうなると芝棟の除草作業が必要となる。

イワヒバの周辺に生えた雑草は除去する。除去による欠損部は茅の隙間に差し込む事で修復する。

イワヒバは大株を降ろして移植も可能であるが、大きくなるに従い活着は難しくなる。

イチハツは、株分けして芽を挿す方法がある。吹き替え時に根張りが進んだイチハツ、ユリなどは株分けして再利用がされる。(1)

6)マンネングサ類のセダム属

葺き屋根の見られる耐乾性植物には、セダム類が圧倒的に多く見られ、その品種は海岸付近に自生するタイトゴメ、民家付近に多く見られるツルマンネングサ、メノマンネングサ、レンゲ類が多い。東北地方以北ではより大型のキリンソウも見られ、全てCAM植物に分類される乾燥に強く少ない土壌でも生育できる植物である。全てにCAM植物特有の気孔開閉の仕方に特徴があり、夜間に気孔を開き蒸散を押える事が可能で、乾燥状態では気孔を閉じて水分を保持する気候に選択して生理を変更できる特徴がある。

イワレンゲ ツメレンゲ

神奈川県逗子 海浜性タイトゴメ

能登半島 苔生した岩場に自生 内陸性タイトゴメ

能登半島 道路擁壁に自生 内陸性タイトゴメ

紅葉した内陸性タイトゴメ

岩に自生するオノマンネングサ

タイトゴメは、ベンケイソウ科の多肉植物で、海浜性種と内陸性種に分かれる。海浜性種は、沿岸部に多く自生し海水がかかっても枯れない特徴がある。内陸性種は石垣、岩場に自生し、大きさは海浜性種と同じから3倍程度の大型まで存在する。

メノマンネングサ、ツルマンネングサ、オノマンネングサは内陸性であるが海浜地域でも多く見受ける。3種共に民家などの人の生活圏に近い場所に自生する。ベンケイソウ科植物はひでりに強い事から、ひでり飢饉には救貧植物として食用にされていた。古来に漢方薬として渡来したと言われている。

草姿: 茎は地を這うように長く伸びて広がり、葉が密生します。高さは5〜10cmほどと非常に低い。

葉の特徴: タイトゴメ・メノマンネングサは小さく丸い米粒のような形、ツルマンネングサは紡錘系をしており、厚みのある多肉質です。通常は緑色ですが、タイトゴメは日当たりが良い場所や冬の寒さに当たると赤く紅葉することがある。メノマンネングサ・ツルマンネングサ・オノマンネングサは落葉する。

耐乾燥性: 乾燥には非常に強く、地植えの場合は自然の降雨のみで育つほどです。これは、CAM植物として水分の蒸散を昼夜選択して抑える機構があるのと、多肉質の葉に水分を蓄えることができるためです。夏の直射日光にも耐えますが、多湿には弱い。

ツルマンネングサ

ツルマンネングサ

古く漢方薬・食用として伝来したとも言われ、薬用ともなる事から日本各地の人里に多く自生する、ツル状に地面を覆い成長する。セダム類の中では、草丈の生長量が大きく、好条件で葉カーペット状の景観を作ることが出来るが茅葺き屋根では芝棟より屋根端部の過湿気味の場所が適する。

耐暑性・耐乾燥性は強いが耐病害虫性は劣る。開花後に開花枝は枯死する。生育条件が適さなくなる(過湿・高肥料など生育に適する環境が多い)と株元の茎を枯損させ先端部の生育部分を切り離し、新天地に移動繁殖する性質がある。

ツメレンゲ

ツメレンゲはレンゲ類の中でも見かける品種だが、ツルマンネングサやタイトゴメのように人目に触れる場所に多く有る植物ではない。乾燥に強い反面過湿に弱い。活着するまでの成長は早いが株が充実拡大させるのは環境が整った場所でないと難しい。花は塔のように高く伸び小花が多数みられる。開花後一時的に衰退状態になる。

イワレンゲ

イワレンゲ

イワレンゲはレンゲ類の中でもあまり見かけない品種、道路の吹き溜まりなどに自生している。その土壌は砂や小石であり1cm以下の吹き溜まりが適している。発見されるのは群生している状態が多いが、群落が荒らされ数株に低下すると消滅している。非常に乾燥に強く、根は浅い。ツルマンネングサやタイトゴメのように人目に触れる場所に多く有る植物ではない。乾燥に強い反面過湿に弱い。活着するまでの成長は早いが株が充実拡大させるのは環境が整った場所でないと難しい。花は塔のように高く伸び小花が多数咲き葉から受けるイメージと異なる。

7)マンネングサ類が棟に使われる利点と欠点

利点:

耐乾燥性: 屋根の上の乾燥した環境でも生育できる。セダム類の中でもタイトゴメ・メノマンネングサ、ツルマンネングサの小型種では酷暑期3週間程度の耐性は有る。

低い草丈: 草丈が低いため、屋根の景観を損なうことない。

強い生命力: 非常に丈夫で、土が少なくても育ち、増殖も容易だが、環境が合わないと茎が切れて飛散する。

欠点

多湿に弱いため、梅雨時など湿気が多い時期には蒸れて傷んでしまう。

環境が合わないと茎を切り離し飛散する。

キリンソウ

東北地方以北に多く自生する。大型のベンケイソウ種で海浜性が多い。

草姿: 茎は太く、まっすぐに伸びて株立ちになり、高さは50〜30cmになる。冬には地上部が枯れ、株元に新芽を出して越冬する落葉性種

葉の特徴: 葉は肉厚で多肉質。ヘラのような形をしており、茎に互生する。

耐乾燥性: 乾燥に強く、CAM植物として水分の蒸散を昼夜選択して抑える機構がある。水分を植物体内に蓄えることができる。

キリンソウが芝棟に使われる利点と欠点

利点: 高い耐乾燥性: 屋根上の乾燥した環境でも生育可能。おおよそ生育株では酷暑期50日程度のひでりに耐える事ができる。

高い耐寒性: 日本自生キリンソウは落葉性の為、寒さに強く多くの地域で冬越しがでる。

メンテナンスの容易で 一度活着すると水やりなどの手入れがほとんど不要で自立生育する。

新潟 カンゾウとキリンソウの開花

海蝕洞(かいしょくどう)の上に自生キリンソウ

時間経過とともに乾燥と乾燥を繰り返す屋根には、ベンケイソウ類の進入が見られる。

芝屋根に限らず朽ちかけた葦屋根にはベンケイソウ類も生える。マンネングサ類は草丈が低く周囲に日陰を作る高性品種が無い場所を好む。その為土壌が少なく、すぐ乾燥する場所を適地とするこれが葺き屋根に進出する理由と言える。

種類としてマンネングサ属Sedumよりホソバキリンソウ、キリンソウ、メノマンネングサ、タイトゴメ、ツルマンネングサ、イワレンゲ属Orostachysよりイワレンゲ、アオノイワレンゲ、ツメレンゲ、

ムラサキベンケイソウ属Hylotelephiumよりチチッパベンケイが多く見られる。(1)

11.21世紀の屋上緑化に通じる芝棟

総合病院屋上緑化 1年7ヵ月経過 :屋上緑化システム株式会社

芝棟は、茅葺き屋根を防風や雨水から守る工法として発生し、一般化したいわゆる当時の茅葺き屋根の維持管理法として定着したと思われる。

現代の屋根緑化と異なる点は、根の生える土壌に相当する部分の違いではないかと思う。草棟は茅束を積み上げた上に土壌を載せ緑化する。載せられる土壌も「芝土」の表現からもわかるように、芝根が土壌を抱いている厚さであり、土壌厚さは数cmだろうと思う。

現在の販売されている張芝の厚み1~2cm芝生を作る「張芝」の裏側は根だけで土壌は、根に抱かれている程度である事。自生する芝を掘り起こしても根の深さは5cm程度であり芝棟に使う芝土はこの程度の厚さであったと想像できる。これを茅束の上に敷き並べると、降雨量5mm程度は芝土に保水し、これ以上は茅に達すると思われる。イチハツの根は降雨後は芝土と茅に含まれる水分の両方から吸水できる。このため芝土が少なくてもイチハツなどの耐乾性植物を挟み込んでおけば、茅に残る水分を利用して根張りが可能である。イチハツが着床すればイチハツの葉が日陰を作り、ひでり環境が改善し芝や飛来草種も生育が盛んになる。この意味でもイチハツの葉は広く長い日陰を作りやすく芝棟に適した植物と言える。

茅葺き屋根に残る水分は、芝棟の茅部分のpF値を推測すれば、pF 3 ~ 4(有効水分) 植物が根から吸水できるギリギリ状態ではあるが、茅屋根の厚みが急激な乾燥を緩和し、長時間維持する事が生存に寄与していると思われる。

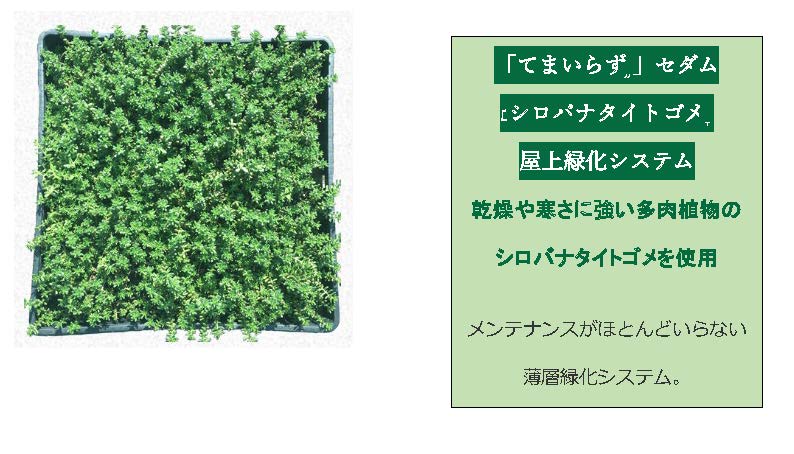

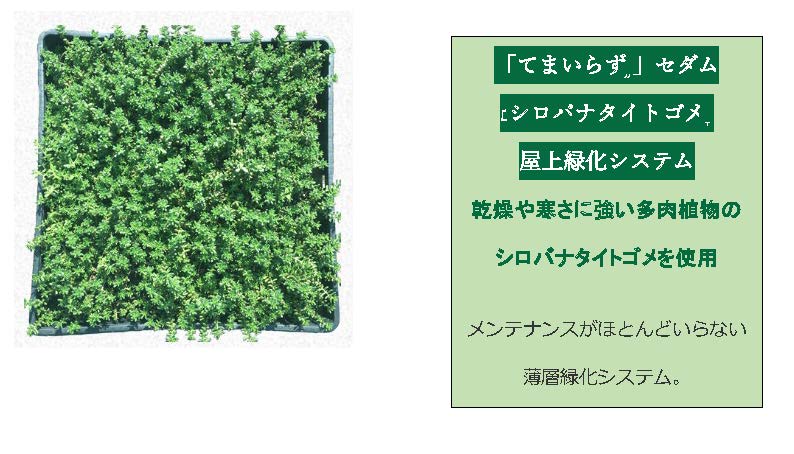

「てまいらず」セダム緑化 某豊中緑丘ショッピングセンター :屋上緑化システム株式会社

12.2025年屋上緑化と比較

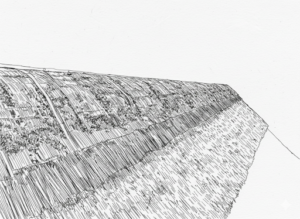

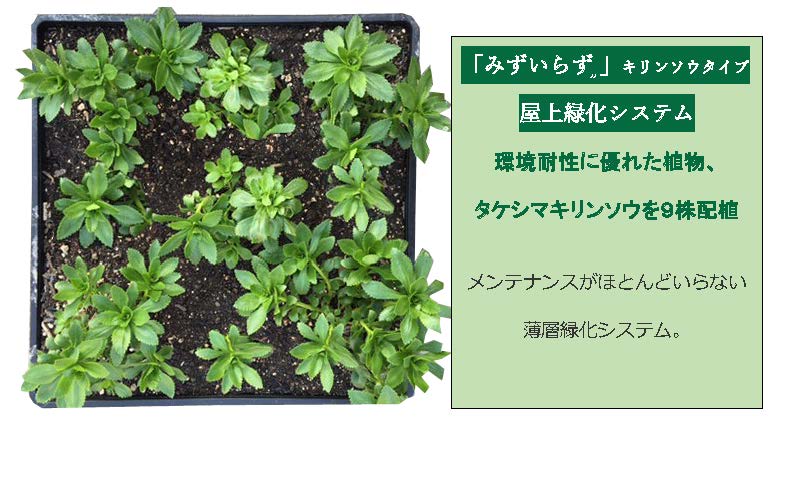

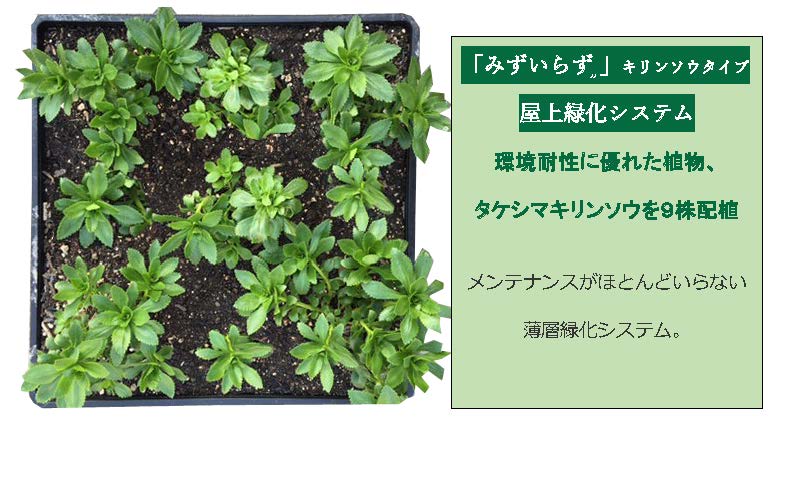

ヒートアイランド現象を目指し進展した2000年代当時の活気ある発展から、今日は成熟期に入ったと言える。芝棟と大きく異なるのは、植物が載っている状態=「茅屋根の上かプラスチック緑化容器化」であり、言い換えれば植物の根への水分供給と根の保護が「茅」か「培土」の違いと言える。 現在の屋上緑化システムの中心である薄層軽量緑化システムは、プラスチック容器に植栽し、重量40Kg/㎡、土壌厚4cm程度を標準に、使用される植物はベンケイ草科セダム属より選ばれ準潅水不要の製品仕様で提供されている。2015年頃よりセダム種に代わりキリンソウ種を使用したシステムが発売され、より耐乾燥性・耐高温特性を高めたが、軽量薄層緑化で採用しているメーカーは少ない。

猛暑が毎年起きる近年は、屋上では乾燥・高温が地上より激しく、耐乾燥性・耐高温特性の高い品種の導入が急がれている。これからの屋上緑化を考えれば、屋根に使われる植物の乾燥特性とか耐寒性など植物が進化の過程で獲得した特性への依存がさらに求められている。芝棟に求められた耐乾燥性は茅葺き屋根と植物が共存しお互いに補い合った緑化と言える。

「みずいらず」キリンソウ緑化 大垣市内家電量販店 :屋上緑化システム株式会社

13.異常気象で生き延びる多肉植物セダムの乾燥適応機構

酷暑・少雨に適応する植物の仕組み

現代で使われる耐乾性の屋根緑化用植物

セダムは耐乾燥性植物としてよく用いられる。乾燥に適応した特徴をあげると、①低い蒸散比、②貯水機能、③CAM型光合成が挙げられる。

一般に多肉植物は肥大した葉、根、茎が貯水層となって水分を蓄える特徴があり、その最も典型がサボテンである。また蒸散による水分の消耗を抑制するために気孔数も少ない。ちなみにあるサボテンでは、1~4/mm2、アサガオでは約100/mm2というデーターもある。セダム種では葉が肥大化して貯水層となっている場合が多い。そうした葉面の気孔数は、アサガオに比較して少なく、例えばメキシコマンネングサ(Sedum mexicanum)では、約15/mm2の報告がある。

もう一つ重要な乾燥適応機構にCAM型光合成(Crassulacean Acid Metabolism:ベンケイソウ型酸代謝)がある。これはサボテン類やベンケイソウ類に見られる典型的な光合成型である。植物にとって日中光合成のためにCO2を吸収するには気孔が開くため、同時に葉から大気中に水分が奪われることを意味している。通常、湿潤な条件では根からの吸水と葉の蒸散のバランスを保って生育を営むわけだが、環境の異なる砂漠ではそうはいかない。まさしく灼熱地獄の日中に気孔を開けば、直ちに体内の水分は奪われ枯死を招くことになる。砂漠のサボテンは、こうした状況を回避するために、空中湿度の高い夜間にCO2を吸収し、これを有機酸に変換して細胞中の液胞に蓄える。日が昇る頃には、CO2の吸収を停止し、気孔も閉鎖して体内の蒸散を防いでいる。日照条件下では予め夜間に備蓄していた有機酸を脱炭酸し、これを同化作用に用いて光合成を営むのである。実際にはもっと複雑な昼夜間の反応があるが、概ねこういったところである。夜間に蓄積された有機酸含有量の範囲でのみ同化作用が営まれるために極めて生育が遅いことも特徴である。(7)

「みずいらず」キリンソウ緑化 国交省 近畿地方整備局 淀川河川事務所 王寺出張所

:屋上緑化システム株式会社

生育の遅さは、自然界では不利になる。それは成長の早い植物が日陰を作り、光合成が十分行えないリスクや、強害草による根茎が侵食され充分水分を吸水できないなど多種の生活圏を守れない劣勢になるが、上記のように極乾燥地域では競合雑草の発生が抑えられ、良好な日照環境を手に入れる事ができる。また、過激な環境では競合雑草は、急激に訪れる高温・日照・少雨に対応できず枯死する可能性が高い。セダム種は、過酷な乾燥・日照・少雨環境で多種の進入できない場所を選び、ゆっくり生長する事でリスクを抑えている。しかし、つねに劣勢成長する訳ではなく、良い環境ではC3成長を行い他草種と競った成長を行う。

セダム(メキシコマンネングサ)についても昼夜の有機酸(リンゴ酸)レベルの変化からCAM植物であることが確認されている。このCAM型光合成は、乾燥適応機構として極めて重要であるが、メキシコマンネングサの実験では)、15℃程度の低温条件下では働きにくく、20℃~30℃の中・高温条件で働くことが明らかとなっている。

つまり夏季の高温条件では乾燥適応機構が十分に発揮されるのであり、セダム類に酷暑・乾燥期に散水を行なうことは、かえってセダムの生育を損ねる結果になるのである。(7)

このようにイチハツ芝棟、マンネングサ類を使った屋上緑化では自然の循環に任せた生育で育成できる緑化であり長く日本の気候風土に適合してきた。これからも長く日本の原風景と言われるように景観を維持してほしいと願う。

14)おわりに

屋根緑化と言えば屋上緑化や屋上庭園の言葉が思い出されるが、江戸時代に屋根に植物を植えるのは、生活に知恵として民家の茅葺き屋根を災害から守る手法の芝棟に見られるイチハツを代表とする屋根緑化だろう。日本では歴史的建造物でしか見る事の出来ない茅葺き屋根の芝棟が残された原風景と言える。茅葺き屋根は世界中で建築され、方法は異なるが棟や屋根を植物で保護する方法は共通した考えだったと思う。しかし時代の波は屋根の施工方法という技術革新で葺き替えが進み、芝棟の必要性も自然淘汰的に消滅した。

今日は、ヒートアイランド現象の緩和目的で屋上緑化が行われているが、屋上空間は太陽光設備に置き換わり残された屋上緑化も、温暖化の影響で酷暑や異常気象で、従来主流であった小型セダム類では安心して長期継続緑化が難しい時代となってきた。これを克服するために小型セダム類から中大型のキリンソウ緑化に切り換える事で、温暖化への対応ができる見通しはできたが、日本・韓国・中国などが属する温帯地域では温暖化の影響が顕著に表れ、全ての地域で耐暑性の高い品種への転換が進んでいるとは言えない。日本の薄層緑化の特徴である無灌水型薄層緑化は、芝棟に共通する自然環境の中で緑化を継続する緑化方法であり、無潅水型の屋上緑化が日本伝統屋根緑化と言われるまで発展継続する事を期待する。これまで屋上緑化を研究・開発・普及に努められた多くの方々への敬意と今後の発展に期待を申し上げるとともに、本技術レポート作成に当たり参照・引用にご協力いただいた諸氏・企業への感謝を申し上げます。

参照文献・出典資料

(1) 芝棟 -屋根の花園の訪ねて- 著者:旦理俊次 八坂書房

(2) 屋根の花園~芝棟・草屋根を日本と世界に訪ねて~ 著者:山口隆子 八坂書房

(3) カメラ修理屋の気まぐれブログ

(4) 文化庁 文化遺産オンライン

(5) 熊本大学薬学部」薬用植物園データーベース

(6) フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

(7) 都市建築物緑化材料としての多肉植物の科学 東京都市大学 環境学部環境創生学科・総合研究所

飯島健太郎教授

(8) 「これからの屋根のゆくえ 屋根勾配と雨仕舞」 東京工業大学 田中享二教授

(9) 気象庁データー

(10) GoogleGamini

(11) 常緑性キリンソウ「四季彩4」 種苗登録認定 特性解説 第4回 根が露出し裸の状態で、酷暑・防風・豪雨にさす耐久試験 HP:キリンソウと四季の彩り日記 屋上緑化システム株式会社

(12) 生きもの好きの語る自然誌

(14) 川崎市HP 麻生ヤマユリ植栽普及会より

新着記事

25年前の薄層屋上緑化システム 公共展示場に見る2000年当時の薄層屋上緑化

化学突然変異育種 実験講座”12 突然変異試験に最適な時期と準備

キリンソウ・セダム屋上緑化の「冬支度と冬の管理」

キリンソウ、セダム類の屋上緑化・壁面緑化 春と秋の挿し芽増殖方法

キリンソウ・屋上緑化・壁面緑化 秋のメンテナンス 甲虫害編

キリンソウ・屋上緑化・壁面緑化 秋のメンテナンス 肥料編

屋上緑化の源風景 災害から屋根を守る知恵が育んだ「芝棟」

四季彩4 キリンソウ 総合技術カタログ A new variety, Shikisai 4 Kirinsou,General Technical Catalog

常緑性キリンソウ「四季彩4」 種苗登録認定 特性解説 第5回 キリンソウの常緑とは?

常緑性キリンソウ「四季彩4」 種苗登録認定 特性解説 第4回 根が露出し裸の状態で、酷暑・防風・豪雨に負けない耐久試験