キリンソウと四季の彩り日記屋上緑化システム株式会社

技術顧問 山下 律正

技術レポート 白花セダム種の開発史 キメラ枝からの開発

技術レポート

白花セダム種の開発史 キメラ枝からの開発

タケシマキリンソウの白花開発史は前号で紹介したが、セダム種での開発も実施した。

2020年まで屋上緑化や魏ランドカバープランツの主流で有ったセダム類においても花色は黄色(一部は白とピンク色種があり)が市場流通品種の主流で有り変異種の要望があった。

同一種の中に花色の異なる変異種が存在しないセダム種では未だ花色の新品種は発表されていない。

しかし、研究は行われておりその歴史はキリンソウの白花開発より古く2007年ごろまで遡る。

白花開発は化学突然変異による新品種作成の2次的なもので、ここでも多くの場合、初期的なスクーリングで草姿の未変化試験体は廃棄され開花期まで保管されていなかった事が発見を遅らせる結果となっていた。

開発手法の中に成長新芽に散布する散布法で行った圃場栽培植物に対して実施した試験において変異例があるので紹介する。

これまでは切り取った試験枝を直接変異試薬に漬けて処理を行う浸漬法で試験を行っていた。この方法では試験条件を順守する事が出来再現性が高く実用性に優れていた。

文献より処理法について検討すると(転載:突然変異育種 1.4突然変異体の選抜 5)

突然変異薬の感受性要因は

水溶液浸漬で処理する事が有利な事は気乾種子にくらべ感受性が高い点にある。

水溶液浸漬の感受性が高い作用機構は、水から作られる遊離基や-OH H202は酵素との相互作用により変異の一部を負担する。

水分含有量が高いと遊離基の活性度が低下する。

非常に乾燥した環境(15~20%の水分量)では遊離基が長時間維持する

などが上げられる。

試薬の作用温度は、植物生体においては8葉時期かr花芽分化時期が良く、20℃以下より61℃に上昇するにつれ障害は小さくなる。と紹介されているが、栄養繁殖体では20度以下で処理しないと成体の生理バランスが不全となり枯死に至る。

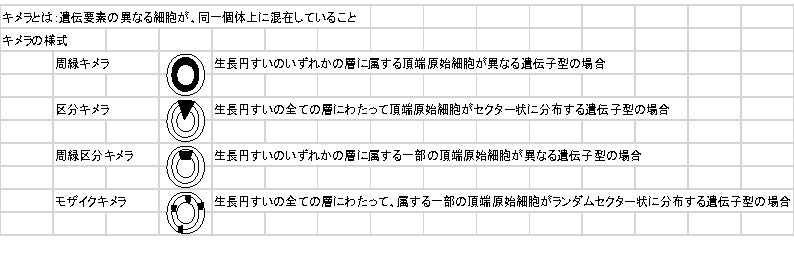

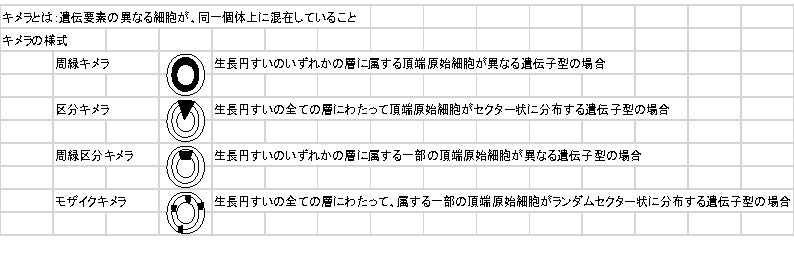

栄養繁殖植物においては、体細胞突然変異を利用する遺伝的変異の誘発した突然変異細胞は、多くの場合非突然変異細胞からなる組織中にキメラ状に保有される。

キメラ状となる原因は、半染色分体単位で起こる突然変異によるモザイクの形成、生長点組織のtunica層間の転換が実例として明らかになっている。

(転載:突然変異育種 3,4,1突然変異体の選抜 70)

突然変異が生じるにしても1つの細胞で同時に2個以上の離れた遺伝子座で突然変異が生じることは極めて希である。そのため材料に既存の優良品種を用いて突然変異誘発処理を加えた場合、有る特定の形質が良い方に突然変異すると、他の形質は元のままなので突然変異した形質が良くなった分原品種より優れた品種となる。

遺伝的にヘテロの割合が高い分だけ栄養繁殖性作物では、処理当初の表現型が突然変異した細胞のみからなる体細胞突然変異として出現する。そしてこのような突然変異が芽条変異(枝変り)のように増殖可能の形で出現すれば、これを用いて栄養繁殖する事が可能で容易に新品種を作出できる

遺伝的にヘテロの割合が高い分だけ栄養繁殖性作物では、処理当初の表現型が突然変異した細胞のみからなる体細胞突然変異として出現する。そしてこのような突然変異が芽条変異(枝変り)のように増殖可能の形で出現すれば、これを用いて栄養繁殖する事が可能で容易に新品種を作出できる

(転載:突然変異育種 5,1,1突然変異体の選抜 120)

突然変異してアルビナ(albina)キサンタ(xantha)などの葉緑素突然変異を発生した枝では葉腋から伸長する枝は完全な枝分かれとなる場合が多い。生長点が区分キメラになっていても、ある葉腋の芽がその区分キメラのセクター上に完全に乗っていれば、その生長点が伸長すると完全枝変りとなる。

(転載:突然変異育種 5,1,2突然変異体の選抜 122)

しかし、湿潤式処理法では試験体の処理量に限界があり1回に数百単位が限界となっていた。より大量に処理し変異体を作るために圃場畝に植栽している数百株に散布する方式で実験を行った例がある。

大量に処理できる反面、日射、天候、風等の自然条件に左右され突然変異源の作用が乱れ、再現率は悪く草姿の変異は皆無に近い成果となった。しかし花色などの1年単位の長期で見ると変異体の発生が認められた。

メキシコマンネングサへの実施例

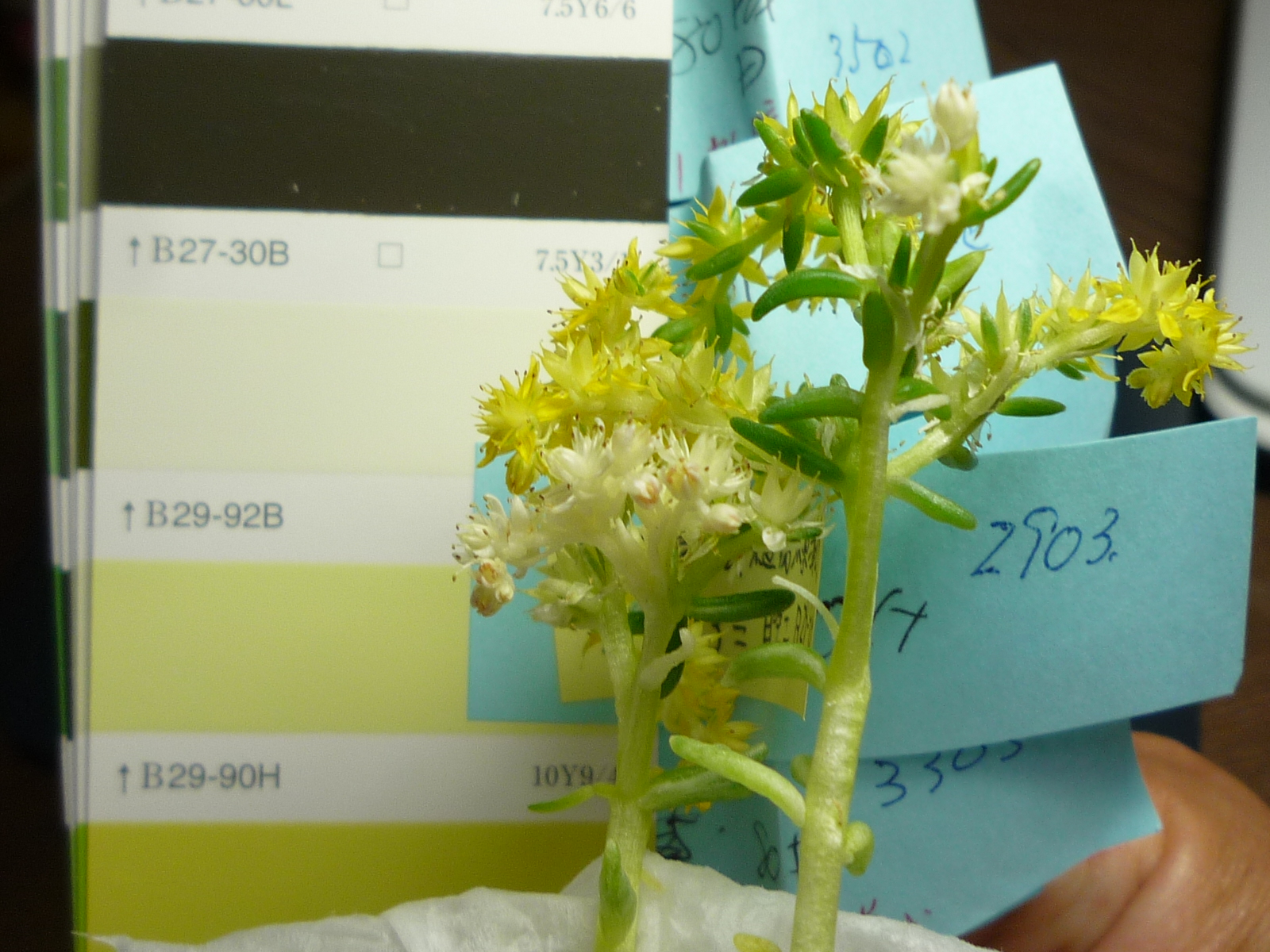

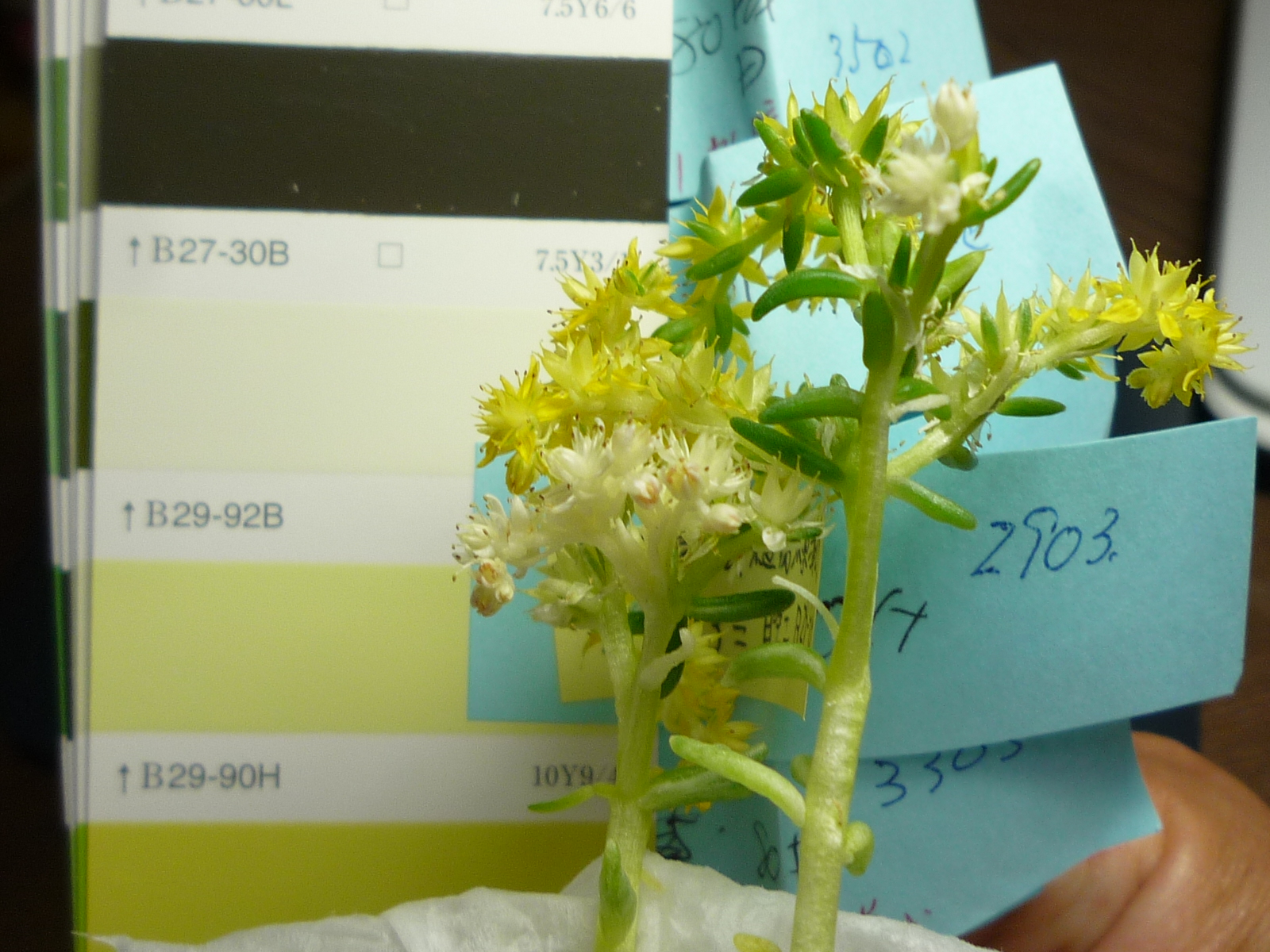

2007年圃場畝に植栽している数百株に対し噴霧処理法により実験を実施、メキシコマンネングサのキメラ枝を作成し、キメラ枝からの開花の手法を用いて白花を作成した。

キメラ枝による白花の作成は、方法的には発生率が高く実用的ではあるが、欠点としてキメラ枝自体は光合成しない事から正常な緑色枝が株中に混在すキメラ混在株させる事が必要である。

遺伝子的にはこの特性はクローン遺伝が可能であるが、遺伝子の自己修復で3世代~5世代でキメラは消滅する。

花序からの全花の白花は、緑葉色が退色し黄緑色に変化しても黄色花色が連動して白色化する事は無く、完全キメラによるのみ可能となり葉色と花色の連動性は至っていない。

花序の部分開花が白色化する事はこの現象と異なる方法で発生しており実例が発生している。

よってキメラ枝からの白花種の作成は断念した。

2007年5月11日開花

2007年6月22日

花序の部分開花が白色化する 2017年

周緑区分キメラ メキシコマンネングサ 2017年

2025年5月26日

屋上緑化システム株式会社

技術顧問 山下 律正

新着記事

25年前の薄層屋上緑化システム 公共展示場に見る2000年当時の薄層屋上緑化

化学突然変異育種 実験講座”12 突然変異試験に最適な時期と準備

キリンソウ・セダム屋上緑化の「冬支度と冬の管理」

キリンソウ、セダム類の屋上緑化・壁面緑化 春と秋の挿し芽増殖方法

キリンソウ・屋上緑化・壁面緑化 秋のメンテナンス 甲虫害編

キリンソウ・屋上緑化・壁面緑化 秋のメンテナンス 肥料編

屋上緑化の源風景 災害から屋根を守る知恵が育んだ「芝棟」

四季彩4 キリンソウ 総合技術カタログ A new variety, Shikisai 4 Kirinsou,General Technical Catalog

常緑性キリンソウ「四季彩4」 種苗登録認定 特性解説 第5回 キリンソウの常緑とは?

常緑性キリンソウ「四季彩4」 種苗登録認定 特性解説 第4回 根が露出し裸の状態で、酷暑・防風・豪雨に負けない耐久試験